水引の起源は遥か遠く、六世紀末から七世紀前半の飛鳥時代にまでさかのぼります。

遣唐使の小野妹子が帰朝した時、唐からの返礼使が携えてきた贈り物に紅白の麻紐が結ばれていました。この麻紐が水引の起源となり、それから宮中での献上品は紅白の麻紐で結ぶ習慣が広がるようになりました。

当時は「くれない」と呼ばれ、「みずひき」と呼ばれるようになったのは平安時代に入ってからになり、麻紐であったものが、和紙となったのは室町時代からになります。

さらに庶民の生活に浸透し、現在のように日本独特の文化として定着したのは江戸時代になってからのことです。

飯田水引は江戸時代、野州(栃木県)からお国替えとなった藩主・堀親昌公が和紙の製法を伝えたことに始まります。

当時、幕府への献上品を飾るための水引も作られていましたが、髷(まげ)を結うための元結(もとゆい)と呼ばれる紙紐が主流でした。

紙すき職人の桜井文七が手がけた『文七元結』をきっかけに飯田の名前が全国に知れ渡るようになりましたが、文明開化の断髪令によって元結は急速に廃れ、代わりに副業であった飯田水引が主力産業として成長を遂げ、現在の発展につながっています。

一般祝儀

最も簡単で基礎的な結び。

水引の左右を引けば引くほど結び目が強まるので、一度結ぶとほどけにくいことから、儀式の時に使用される結びです。(儀式は二度行わないため)

結びきりの一つで、一度結ぶとほどけにくいことから、[再び繰り返さないように]という願いが込められており、ご祝儀・不祝儀など全般に使用されます。

水引細工の中で一番使われている結び方です。

結び目が簡単にほどけ、もう一度結びなおすことができることから、[再びあるように]という意味で、婚礼以外の一般の祝い事や季節の贈り物の結びに用いられています。

結びきりの一つ。

通常、結びきりであまった水引は切り落としますが、切ることを避けて余った水引を輪にしてしめたものです。

昇る太陽は生命力のみなもと。お祝い事、特に婚礼に使われることが多いです。

淡路結びに左と右に輪を結んだ、淡路結びより高度な結びです。淡路より少し格式の高い装飾結びとなります。

お祝い事には赤白・金銀を使用、仏事には黒白・双銀などが使われております。

不祝儀

この祝儀袋は白奉書紙一枚による、三つ折の正式の折紙です。

裏の重なりは「地が天」の上になります。 水引は双銀・黒白・黄白の水引七本によるあわび結びが掛けられており、 不祝儀袋にはのしは付けません。

不祝儀袋の正式の表書は中央書きにいたします。上段に御仏前・御霊前・御香典などを書き、下段には氏名を書きます。

表書きの基本

表書きは毛筆または筆ペンで姓名をていねいに読みやすく書きましょう。

表書きは上部の中央に、自分の姓名は下部の中央に書きます。不祝儀も同様に書きます。

水引細工

代表的な水引細工に込められた意味。

松-不老長寿

(一年中青々しているから)

竹-子孫繁栄

(強靭な根を持ち、筍を宿すことから)

梅-運命向上

(冬の寒さに耐え、春に先駆けて咲く花だから)

鶴・亀-不老長寿、夫婦睦まじい老境の象徴

(鶴は千年、亀は万年)

結納品は本来、婿方の誠意と感謝の気持を品物に代えて持参するものですから、娘さんを今日まで大事にお育てになった御両親の対しても、婿方の心を形に表して贈られるわけです。そしてそうした祈りの心と魂がこめられて、松・竹・梅や、鶴・亀の形に表わされるのです。

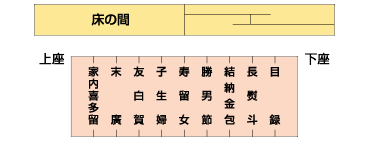

お結納の席次飾付けに伴う図解(関東方面例)

戦国時代に始まったといわれますが、現在のような形式になったのは、大正天皇の結婚の儀式を真似たことが始まりだそうです。結納品は九品目の交換が最も基本で仲人が結納品を持って両家を往復することが伝統的なスタイルとなっています。